Н.П. Вырыпаев

Откуда есть пошёл

наш род…

2011 г.

Вместо предисловия

ПОНЯВ СЕБЯ, ПОНЯТЬ РОССИЮ

Недавно я согрешил, купил в киоске еженедельный, полноцветный, иллюстрированный журнал «Загадки истории», №26 за 2013 год. Хотя давно знал: открывая «загадку», найдешь кучу враков. Увы, видно, я отстал от жизни: такого вранья в исторических журналах, по-моему, еще не печатали. Написано черными по белому, будто не 17 марта, а 14 апреля 1921 г. Красная армия предприняла решающий штурм Кронштадта. И якобы мятежники «вместе с добровольцами» из армии Врангеля (!) «отбили все попытки штурма». «При этом был убит и сам Тухачевский». «Из всех сорока тысяч штурмующих на материк в панике отступили лишь восемь тысяч человек. Это был настоящий разгром, услышав о котором, Ленин слег с инсультом» (с. 29). В одном абзаце ни слова правды. Такова и вся статья.

Единственное объяснение тому, зачем это печатают, у меня вот какое: из русских вышибают (а у большинства уже вышибли!) историческую память. У нас Солженицын оказался значимее Льва Толстого, Столыпин – Витте, Фоменко и Носовский – Ключевского. На «рынке» докторских и кандидатских диссертаций – исторические труды по стоимости самые дешевые. Введите в поисковую строку браузера два слова «куплю диссертацию», и сами убедитесь: дешевле исторических только диссертации по специальности «право». Разве это не доказательство того, что Россия превратилась в страну людей с перевернутым сознанием и ампутированной памятью? Понимаете? Уже превратилась! Рынок, как это и должно, отреагировал на это первым.

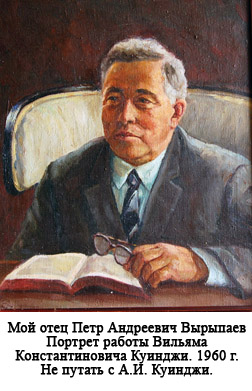

Тем дороже в мире книжности встреча с умным, честным, откровенным, глубоким произведением истории. Таким стала для меня электронная версия рукописи известного пензенского краеведа Николая Петровича Вырыпаева «Радости и слезы поколений. Откуда есть пошел наш род…». Книга о поиске в архивах и по книгам следов жизни, труда и ратных дел нескольких поколений Вырыпаевых и Матвеевых, по линии отца и матери. Его отец – человек известный: лермонтовед, один из немногих, благодаря которому музей в Тарханах приобрел мировую известность. Но и Матвеевы могли стать знаменитыми. Дед Николая Петровича, Семен Андреевич Матвеев, прапорщик-артиллерист, стал после революции командиром одного из полков легендарной Пятой армии и погиб под Иркутском.

Книга Вырыпаева интересна не только содержанием и редкой для современных повествователей чистотой языка. Подкупает добросовестность, гражданская честность исследователя, постоянная готовность к проверке факта с разных точек зрения, с «нашей» и «не нашей» стороны. Это и книга воспоминаний, и увлекательно написанный путеводитель по архивным фондам, и серьезное научное исследование, с критическим анализом документов, ссылочным аппаратом, комментариями и пояснениями. Наконец, труд Николая Петровича это – поучительная история поиска, заблуждений и наиболее типичных ошибок при работе с источниками по выявлению родословных.

Вот как надо писать исторические труды! Избегая желтизну «сенсационности», так свойственной нынешней желтушной «истории», и не пряча своих симпатий и антипатий за казенными академическими штампами.

Жаль, что мы до сих пор не увидели напечатанной книгу о «радостях и слезах» русского человека от времен Петра Великого до нынешних непочтенных времен. К счастью, есть интернет, а в интернете замечательный сайт «Посурье» (http://posurie.narod.ru), созданный пензенцем, неугомонным туристом и прекрасным фотографом Олегом Авдеевым. На этом сайте каждый теперь может прочесть труд Н.П. Вырыпаева и убедиться в том, о чем говорилось выше. Данный случай – убедительное подтверждение того, что в нынешний век «интернет-цивилизации» даже историк-любитель имеет неплохие шансы подняться до уровня крепкого профессионала.

Из книги Н.П. Вырыпаева, из практики других краеведов видно, что наибольшую трудность вызывает поиск родословной в центральных архивах. Например, в Российском государственном архиве Древних Актов (РГАДА) переписные (ландратские) книги и ревизские сказки (фонд 350) относятся к числу наиболее востребованных дел. Недавно введен даже лимит на их выдачу в читальный зал: одно дела в одни руки, что крайне неудобно, особенно для приезжих исследователей. Но и сотрудников архива можно понять: из-за высокого спроса они просто не успевают выдавать, проверять сохранность и возвращать на полки толстенные тома документов такого рода. А главное, большинство ведь ищет свою родословную наугад. Мой совет начинающим: чтобы сэкономить время, перед тем как пойти в архив, прочтите книгу Вырыпаева, из нее станет ясно, где и что следует искать в первую очередь и какие у вас шансы на успех.

По большому счету Николай Петрович описал не столько свою родословную, сколько историю России глазами своих предков, чембарских крестьян. И находил в них качества, из сплетений и суммы которых складывался Народ. Описал без фантазий и сентиментального приукрашивания его быта. Методологически путь автора представляет собой попытку познания от частного к особенному и от особенного к общему. Она оказалась плодотворной настолько, что теперь изучение истории пензенского крестьянства трудно себе представить без знакомства с трудом Н.П. Вырыпаева.

«Самый худший вид рабства – невежество, поскольку оно, сидящее внутри нас самих, и есть господин, определяющий и твои поступки, и твои помыслы. Не всем дано освободится от его власти: многие становятся добровольно жалкими рабами невежества». Эта афористичная мысль приведена из книги «Радости и слезы поколений». Мысль человека, прожившего долгую суровую жизнь, но сохранившего свежую, юношескую чистоту души. Каждая глава его книги – словно веха на пути постижения идеала Справедливости и Правды, на примере истории одной семьи. И о том, как много может рассказать её история о бытие и нравах изменчивых времен!

Михаил Полубояров.

С благодарностью предкам,

с добрым напутствием потомкам:

придя в сей мир, не во гневе оглянись назад.

Откуда есть пошел наш род…

От автора

Начиная работу над этими записками, я ставил перед собой скромные задачи. И заголовок этим запискам принял тот, который ранее кем - то уже использовался. Записки предназначались для родственников, и он имел оттенок некоторой интимности. Но постепенно записки переросли ранее задуманного, и заголовок уже не отвечал их содержанию. Требовалось найти им новый. А он (старый), неистребимый, всем моим родным за 17 лет ставший привычным, превратился в подзаголовок этих записок.

Записок о разысканиях и исследованиях, по архивным документам, о наших пращурах и нашей Родине. Записок о легендах и преданиях одной семьи, рассказанных мной автором – Николаем Петровичем Вырыпаевым, сыном Петра Андреевича и Ольги Семеновны Вырыпаевых, внуком Андрея Ивановича и Евдокии Николаевны Вырыпаевых и Семена Андреевича и Татьяны Егоровны Матвеевых

Трудно было решиться засесть за эти записи, поскольку ясно понимал, какая тяжелая работа предстоит. Ведь это не только непростая работа, но и трудный перебор и выбор, ибо и в этом деле справедливы слова: «Никто не может объять необъятное».

Жизнь даже одного человека – это целая вселенная.

И, наконец, трудно отворять темные, старые ставни памяти и, стирая пыль и копоть времени с оживающих образов прошлого, сделать так, чтобы скрип ржавых петель этих ставен, и эта пыль, и эта копоть не отбили охоту одолеть сие чтиво у всех, кто на чтение его решится.

При этом автор не должен грешить против истины и быть всегда верным великой богине – Достоверности.

Но я надеюсь, они поймут и простят за неизбежные огрехи меня, одного из многих, кто жил и живет на этой земле, в ком природа исполнила задуманное и завершает жизненный цикл еще одной человеческой особи. И наградой мне во всех этих записях будет сознание того, что память и есть то, что делает человека Человеком.

Как родились эти записки? Что за блажь для человека, не только не претендующего на писательство, но и не любившего писать письма и дневники, отдав им должное в детстве и юности? Начались они с малого. Толчком им стала однажды долгая беседа с детьми, и старшая дочь Валентина уговорила меня решиться записать то, что я помню.

И вот теперь я в третий раз вновь приступаю к этому делу (2000 г.), понимая, что пора!

За время работы над этими записками накопилось много материалов, возникает необходимость обработки нового и переработки старого.

И неожиданно обнаружилось странное свойство этих самых записок: они имеют свою собственную жизнь и свою собственную, никем неистребимую логику. Одним словом, они имеют свой только им присущий характер. Это я почувствовал слишком поздно и не сумел переломить его. Но может быть к лучшему?

Прежде всего, надо сказать, что форма записок должна давать свободу в изложении, и в понимании изложенного.

Вот это обстоятельство и побудило выбрать в качестве формы не мемуарную, строгую и скучную последовательность, а форму свободного изложения, нечто вроде эссе на темы прошлого семьи, рода, родного края, страны, на темы миропонимания.

Все будет в этих записках: и легенды рода, и строгая документальность прошлого, и мысли того, кто пишет эти записки, и попытки воскресить образы прошедших дней.

Те, кто будет их читать, могут выбирать по желанию то, что нравится.

ПЕРВЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

До самого последнего времени я не чувствовал, что лет-то прожито уже много. Шел и шел по жизни, как вверх по тропе горного перевала, когда каждый взгорок только открывает и новые горизонты, и новые преграды, и новые возможности. И не было видно конца этому пути, только далеко-далеко позади, была видна дорога со всеми извивами и колдобинами.

Но теперь-то я взошел на гребень этого перевала, мне виден и пройденный путь, и крутые мрачные скалы внизу, впереди.

Груз лет. Каждый несет его по-своему, но никто и никогда не расстанется с грустной памятью о прошедших лучших днях детства и юности.

Воспоминания об этом и согревают душу, и бередят ее раны, и зовут исполнить долг памяти прошлому, свидетелем которому был.

Много лет назад в Семиключье Шемышейского района, 10 ноября 1993 г., в 19.00 московского я написал вот эти строки:

«И вот я сейчас сижу один-одинешенек в дальней лесной заимке, погруженный в воспоминания, как священную лампаду, разжигаю печь, мчусь памятью в далекую юность, и в отсветах огня вижу и себя, почти мальчишку, и первую свою любовь. И словно снова мы молча сидим у пляшущего огня печурки, и наши плечи касаются, и в этих касаниях для нас и боль, и сладость бытия. Где это все теперь? Все проходит, но становимся ли мы счастливей при этом?»

Так начал тогда я свои записи.

Первые мои детские воспоминания, как определила впоследствии моя мама, надо отнести к моему возрасту около двух лет.

Связаны они с грустным для меня. Жили мы тогда в маленькой деревне Шафтель. Мой прадед Егор Мельников принес, для меня в подарок, замерзающую птичку. Она, к моей радости, отогрелась и ожила, но кот ее загнал под печку, поймал и съел. Горе мое было таким, что я это запомнил на всю жизнь. И в печальных отсветах этого мальчишеского горя остался живым мой прадед. Бородатый, в шубняке красной дубки, с бадожком и птичкой в руках около меня, мальчишки, лепящего на бумагу переводные картинки на подоконнике нашей деревенской избы. Он, прадед, был в это время уже полуслепой и удивительно, как он сумел сделать этот подарок-птичку для меня.

Вскоре дед Егор умер в возрасте более 90 лет. Умирал, по рассказам моей мамы, обстоятельно, по-крестьянски. Собрал всех родных, соседей и друзей, простился со всеми, благословил и отошел в небытие.

Он застал в довольно зрелом возрасте крепостное право, и хотя он был приписан к государевой экономии, т. е. был не крепостным, а так называемым экономическим крестьянином, все нравы крепостного права были на его живой памяти. Моя бабушка помнила и рассказывала, что он имел хороший голос, знал много песен, ловко плясал и, как он сам рассказывал, соседский барин-помещик приглашал его повеселить. Деду приходилось соглашаться. Веселить, так веселить, может, и отплатит чем-то.

Прабабушка не дожила до такой глубокой старости. О ней рассказывала моя бабушка Татьяна Егоровна, как она была недовольна тем, что изба стала топиться по белому, т. е. стала иметь трубу, а не как ранее топилась по черному – весь дым и гарь шли в избу. Она родилась и прожила почти всю свою жизнь при свете лучины и в курной избе; в новой, белой избе ей казалось все время холодно.

Я застал такие избы в соседнем селе Языково. Перед войной и вскоре после войны они еще там были. Но это село живо, а деревенька моего детства, Шафтель[1] исчезла с лица земли. И только как памятник моему прадеду Егору осталась одна-единственная яблонька на месте нашего сада, посаженного им давным-давно. Да свою неумолчную, вечную песню поёт и шепчет ключ в овраге.

Однажды, вскоре после войны, в Лермонтово приехала большая писательская делегация. В ее составе был Илья Эренбург. Будучи любителем керамики, он поинтересовался гончарным ремеслом в ближайших селах и пожелал увидеть все своими глазами. Моя мама работала в это время завучем в лермонтовской школе. Ей и было поручено сопровождать Илью Григорьевича в село Языково, где еще занимались «горшешным делом», и где она сама знала «горшешников». Эренбурга, недавнего жителя Парижа, убогий быт крестьян в языковских курных избах потряс. Он написал об этом в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Там на одной странице поездка с мамой в Языково, а на соседней – встреча с Эйнштейном. Как тесны мир и времена в лукавых шуточках Фортуны!

В моей детской памяти о жизни в Шафтели есть еще несколько страничек. Школа, в которой учительствует моя мама… Ученики этой школы и я сижу вместе с ними и рисую… Бездонный овраг, в снегу которого я утонул и долго беспомощно барахтался, пока меня, как котенка, за шиворот не вытащил сосед… Празднование 1-го Мая на околице, как потом сказала мама, Нижних Полян, с пением гимна и стрельбой из ружей… Слепой и рябой гармонист, который, играя, положил голову боком на гармошку и слушает, что она там говорит.

Еда, которая осталась в тех детских воспоминаниях, никогда более не повторялась: кулага, солодушки, калинники, рубец и кишки с гречневой кашей, запеченные в печке, сычуг или требуха с хреном.

Долгие зимние вечера: прядение шерсти и кудели (кудель – наиболее тонкое конопляное волокно), ткачество на домашних ручных ткацких станах. И это не ради удовольствия: овца, конопля и лен одевали крестьянина.

С льном и коноплей у крестьян во все времена были особые хлопоты: посеять их – это еще полдела. Летом бабам и подросткам нужно было пройти по выросшим посевам конопли и вручную «брать посконь» – мужское растение конопли, дающее более тонкое волокно. А осенью убрать, обмолотить коноплю-матку на конопляное семя. Затем её, обмолоченную, и посконь ещё надо замочить или расстелить на лугу под зиму. Весной, когда они хорошо высохнут, обмять и обтрепать на мялке. Посконное волокно пойдет на носильные вещи – рубахи – и постели. А конопляное волокно пойдёт на холщёвое суровьё, на веревки и канаты. И только после всего этого, много раз прочёсанные большими деревянными гребнями, они будут готовы к прядению. Большой, высокий гребень устанавливали в донце, горсти кудели начёсывали на гребень, и зажужжит, запоет веретено в руке крестьянки, превращая начес на гребне в нить.

Лён и конопля были обычны в крестьянском обиходе. С громадным трудом всё это превращалось в одежду крестьянина. По будням ходили во всем домотканом, а из «материи» фабричной выделки – по праздникам. Зимой – в красной дубки шубняке и валенках. В раздополье «обували быки и лошади» – в сапоги, полсапожки и кожаные калоши. Спали (постель) тоже на домотканом: на холщевых подушках и простынях, тюфяках набитых соломою, накрывались ватолами – домоткаными двойными шерстяными одеялами. Это – со слов бабушки. В моё же время пуховая перина, стёганое сатиновое одеяло, перовые подушки, подушечки – думки, подзорники на кроватях были украшением почти всех горниц.

А рассказанное мне бабушкой и бывшее ранее в общем обиходе, определялось натуральным хозяйством – им жил крестьянин.

Все это пришло из далекого далека и на моих детских глазах растворилось в сумерках истории. И всё это припомнено мной уже после – во взрослом возрасте.

Все мое младенчество и детство согреты теплом, светом и лаской нашего Светлого Ангела – бабушки. Бабуси, дорогого и, как теперь понимаю, незаурядного человека, мудрой, удивительно талантливой, энергичной, святой женщины, простой крестьянки, нигде и никогда не учившейся, но и в глубокой старости (за 90 лет) удивлявшей точными и глубокими оценками прочитанных ей самой новых книг, и когда я удивлялся этому, она только лукаво улыбалась. «Образование ума не прибавляет, – много раз повторяла она, – а только его оттачивает; если его нет, то и оттачивать нечего – всё будет впусте. Ум человека – как шкатулка с добром: и ученик, и учитель трудятся открыть ее. Откроют: у одних в ней драгоценности – только отмой да почисть их, а у других, кроме пауков, клопов да тараканов, нет ничего. И сколь ни черпай этих драгоценностей из одних, и сколь ни гони этой нечисти из других, ничегошеньки-то в них не убавится, а станет этого только больше». Или ее другой образ: «У одних под черепушкой губка, а у других камень-голыш. И знания, и образованность на голыше живой росой не останутся. Солнце взойдет, голыш и обсохнет». Сколько раз я убеждался в мудрой справедливости этих слов!

Мир праху твоему, бабуся. И я уповаю и молю, чтобы в дальнем твоем потомстве отразились и были оценены твои замечательные черты благородства, честности, трудолюбия, светлого саркастического ума и таланта.

А у меня в ушах до сих пор звучит ее голос в грустных прозрачных звуках песен «Ноченька», «У зари-то, у зореньки», «Березка», «Чайка» – «Вот вспыхнуло утро…», которые маленьким я пел вместе с ней, сидя у нее на коленях.

После окончания учебы папы в Саратовском университете мы все вместе должны были ехать к месту его первой работы как специалиста, в поселок Арти на Урал. Поехали зимой. Это была моя первая далекая поездка. До сих пор живут в памяти степь, снега, снега и снега, в ушах скрип саней, понукание лошадей извозчиками, фырканье обмерзших лошадиных ноздрей. На остановках потные спины и морды лошадей, увешанные торбами, запах навоза и сена, и его хруст в зубах лошадей.

Наконец, после долгого пути отец показал: «Вон, гляди, там идет поезд». И я впервые увидел далеко-далеко белый дымок паровоза и длинную вереницу красных вагонов.

Все это осталось в свежей мальчишеской памяти, а там далеко в деревне осталось младенчество и незаметно началось другое детство. Мне шел четвертый год.

АРТИ. УРАЛ ТРИДЦАТОГО ГОДА

Арти – маленький заводской поселок на левом берегу большого пруда на речке Артинке. На правом берегу сосновый бор с корабельными неохватными, высоченными соснами. Это старинный уральский поселок в лесной глухомани, в 50 км от железнодорожной станции Красноуфимск.

Весь поселок живет

заводом. Завод знаменит, и его знает вся Россия. Завод делает косы. И это

хорошо знают даже маленькие обитатели поселка. Узнал и я. Все детские игры

поселковых ребят так или иначе привязаны к этому заводу. И мама удивляется моим

фантазиям по поводу моей работы на этом заводе, но ведь все ребятишки, еще

бесштанные, считают себя его работниками. Так считаю и я. И со слезами на

глазах убеждаю, что работаю на этом заводе, что работаю по ночам, когда все в

доме спят, а я иду на завод, поэтому они и не знают об этом. И разве они не

видели, что на моей куртке много окалины, потому что я таскал косы. А получку я

отдаю соседскому мальчику, потому что его отца задавило на этом заводе. И все

так делают. Попытки разоблачить мои фантазии приводят к слезам и обидам на всех

взрослых. Мама потом часто напоминала об этом и удивлялась подробностям,

которые я приводил, горячо убеждая всех в своей якобы правде.

Весь поселок живет

заводом. Завод знаменит, и его знает вся Россия. Завод делает косы. И это

хорошо знают даже маленькие обитатели поселка. Узнал и я. Все детские игры

поселковых ребят так или иначе привязаны к этому заводу. И мама удивляется моим

фантазиям по поводу моей работы на этом заводе, но ведь все ребятишки, еще

бесштанные, считают себя его работниками. Так считаю и я. И со слезами на

глазах убеждаю, что работаю на этом заводе, что работаю по ночам, когда все в

доме спят, а я иду на завод, поэтому они и не знают об этом. И разве они не

видели, что на моей куртке много окалины, потому что я таскал косы. А получку я

отдаю соседскому мальчику, потому что его отца задавило на этом заводе. И все

так делают. Попытки разоблачить мои фантазии приводят к слезам и обидам на всех

взрослых. Мама потом часто напоминала об этом и удивлялась подробностям,

которые я приводил, горячо убеждая всех в своей якобы правде.

Мы живем в большом деревянном доме. Внизу кухня, подклеть и другие нежилые помещения, жилье наверху, там просторно, несколько комнат. Наверх ведет крутая лестница, ступени ее окантованы железом. Дом капитальной уральской постройки.

У хозяйки взрослый сын. У него большая сабля, ремни на груди, гимнастерка и наган, из которого он однажды нечаянно выстрелил. И все смотрели: насквозь прошла пуля через стену или там осталась?

Еще у хозяйки есть дочь Агния, мне ровесница. Моя вихрастая голова с винтом закрученными волосами на лбу произвела на нее потрясающее впечатление: «Мама, мама, смотри, мальчик с дырочкой», – вопила она, указывая на мой круто закрученный вихор.

Теперь он вылинял. И следа нет. Мы с Агнией подружились и тоже смотрели след от пули и еще тайком вынимали саблю. Это было очень страшно!

Мы приехали в Арти не одни. Папа был очень дружен со своим товарищем. Они вместе учились в чембарской школе, ленинградском институте, саратовском университете. И вот теперь вместе со своими приехали на свою первую работу. Мы живем вместе одной дружной семьей. Места в доме хватает всем.

Пришла бурная, дружная весна, и папа повел меня на плотину показать паводок. Мы стояли над сливом плотины. Он был открыт, вода вырывалась из него бешеным, грохочущим потоком и, описав огромную дугу, падала в глубину артинского ущелья. Рев её заглушал голоса, и разговаривать мы могли только криком.

Стоять на плотине было жутко. Она сотрясалась от напора воды. Туман и брызги висели над телом плотины, и вся она была от них мокрая. Казалось, что плотина, как огромный корабль, сорвется с якоря и поплывет по течению вместе с нами.

Но мастера Урала с додемидовских времен знали свое дело. Сто лет стояла плотина до нас и, наверное, стоит доныне. А картину подобного буйства воды я видел потом только в горах, в тающих ледниках Кавказа.

Весна сорвала и поломала лед, открыла пруд и прелести соснового бора. Туда мы переплывали на лодке, но когда поднимался ветер, одолеть трехверстовую ширину пруда было опасно.

Однажды нас с мамой застиг на середине пруда шквал. Поднялись с белым пенным гребнем волны. Лодку стало захлестывать. Мама страшно испугалась. В волнах на лодке мы с трудом выгребались. Когда причалили к берегу и мокрые вылезли из лодки, мама сказала, что нам сильно повезло. Могло быть значительно хуже.

Бор дарил нам сказочное количество ягод, грибов, дичи. В нем водились рыси. Папа стал заядлым охотником и с азартом рассказывал о тетеревиных токах, охотничьих засидках, своих охотничьих трофеях, опасностях встречи с потревоженной рысью и объяснял, почему лыжи у него подбиты снизу мехом оленя – камусом.

Чучела тетеревов-косачей стали моими постоянными игрушками.

Уток на пруду – черная туча, как грачей.

Однажды папа с братом своего товарища пустились на лодке охотиться на уток. Лодка на мелководье в камышах черпанула бортом и пошла ко дну. Горе-лодочники стояли по горло в воде, подняв кверху ружья, и Иван (Ванюшка) стал горячо уговаривать отца выйти из лодки первым, поскольку он в сапогах, а Ванюшка в ботинках. Комизм положения был понят и оценен позже. А папин веселый рассказ лег на мою память.

С прудом, грибным и ягодным бором связаны лучшие артинские воспоминания нашей семьи, пока еще маленькой.

Лето в Артях теплое, ласковое, и я с моей подругой носимся взапуски по двору, улице и по всему дому. Бегаем и вверх-вниз по лестнице. Бегу, спотыкаюсь, с размаху падаю, ударяюсь подбородком об окованную ступеньку – и первая в жизни большая рана, как второй разинутый рот: на моем подбородке кровь, боль и боязнь наказания за сделанное, но все же испуг мамы я запомнил больше, чем все остальное, с этим связанное. А шрам на всю оставшуюся жизнь.

Пришла осень. Легла ранняя зима. В один из снежных морозных дней папа повел меня через весь поселок, к большому каменному дому, стоявшему на взгорке. В окне этого дома мы увидели маму, которая показывала какую-то закутанную куклу, а папа говорил при этом: «Вот, смотри, это твоя сестренка». Семья наша стала больше. К нам приехала бабуся.

Вскоре наше пребывание в Артях закончилось. Мы покидали поселок. Недолог был срок жизни там, но надолго остались в моей детской памяти запах и вкус пирогов с рыбой, земляничные и грибные ковры в бору, краснобровые, вороные с синим отливом тетерева-косачи, удивительные уральские слова: пимы (валенки), пикули (огурцы), шаньги (лепешки, испеченные, как ватрушки, но со сметаной вместо творога), подружка Агния и бабушка с удивительным уральским прозвищем Утиха, и вкус уральской жвачки – «серы» во рту.

Жевать «серу» – специфическая на Урале и в Сибири привычка. «Сера» делается из живицы хвойных деревьев. Заготавливали помногу, бочонками. Жвачка эта – «сера», как теперь говорится, экологически чистая и, кроме пользы, для жующего она ничего, по-видимому, не дает.

ЩЕПОТЬЕВО

Дорога! Дорога!! Дорога!!!

Ты нам достаешься от беса иль Бога?

Российский раздрай и тревога.

И этого вдоволь, и этого много.

Дорога! Дорога!! Дорога!!!

Летом мы отправились в родные места всей семьей. Я уже по-другому воспринимал поездку по железной дороге. Прежде мы ехали зимой, и я мало что видел из окна поезда. Но теперь...

Железная дорога тех времен была удивительной. Хотя после гражданской войны и разрухи прошло уже много времени, следы всего этого еще были и создавали особый быт, особый, почти нереальный фон. Комфорт нынешних фирменных поездов тогда показался бы сказкой.

Паровозы, ходившие тогда,

были похожи на такс: приземистые, с несоразмерно большими колесами, со странной

конструкции трубами и сопением, похожим на одышку старого человека. Но самым

удивительным изобретением того времени были товаро-пассажирские поезда с их еще

более удивительным, бытовавшим в народе названием «Максим Горький» (по имени локомотивного

депо в Сталинграде). Что за смысл, вкладывался в это название, сообразить

невозможно. Это были составы из нескольких ободранных, видавших виды

пассажирских вагонов и нескольких товарных вагонов-теплушек, приспособленных

для перевозки людей. Тянулись по дорогам страны эти поезда с черепашьей

скоростью. А на станциях они пассажирами штурмовались с таким рвением и напором,

от подножек до крыш и любых выступов на них, что диву даешься, почему эта толпа

и эти вагоны остались целы.

Паровозы, ходившие тогда,

были похожи на такс: приземистые, с несоразмерно большими колесами, со странной

конструкции трубами и сопением, похожим на одышку старого человека. Но самым

удивительным изобретением того времени были товаро-пассажирские поезда с их еще

более удивительным, бытовавшим в народе названием «Максим Горький» (по имени локомотивного

депо в Сталинграде). Что за смысл, вкладывался в это название, сообразить

невозможно. Это были составы из нескольких ободранных, видавших виды

пассажирских вагонов и нескольких товарных вагонов-теплушек, приспособленных

для перевозки людей. Тянулись по дорогам страны эти поезда с черепашьей

скоростью. А на станциях они пассажирами штурмовались с таким рвением и напором,

от подножек до крыш и любых выступов на них, что диву даешься, почему эта толпа

и эти вагоны остались целы.

С диким напором, истошными криками, воплями и гвалтом эта толпа должна была или повалить вагоны, или, затоптав друг друга, сама полечь под колеса поезда. Особенно страшны были ночные посадки: на станциях не было электричества, и перроны освещались двумя, редко больше, висящими высоко на столбах по краям платформы, калильными керосиновыми фонарями.

Платформы низкие. Подножки вагонов высокие. Сорваться под колеса вагона в сумерках убогого освещения ничего не стоило. Ужас этих посадок и пересадок пережили, наверное, все дети того времени.

На станциях были толпы беспризорных ребятишек, грязных, оборванных, голодных, жалких, вороватых и постоянно всеми гонимых. Мама на остановке подкормила несколько таких оборвышей, и мы с ними на станции простились. Каково же было удивление всех, когда на следующей станции они были снова с нами, с нашим вагоном и появились на перроне раньше всех. Секрет раскрылся очень просто. Под полом пассажирских вагонов тех времен были большие открытые наружу ящики «собачники», как их называли в народе. Они и были их плацкартными местами.

Я помню разговор папы с ними:

– Куда едете?

– Теперь в Москву. К холодам отправимся в теплые края.

Где они потом были, эти несчастные ребята? Что стало с ними дальше? Времена были нелегкие, а впереди война.

Проехали Москву. Она запомнилась невероятной толчеей, трамваями с висящими гроздьями и чудом державшимися на них пассажирами, зоопарком, в котором вызывала восторг всех, в том числе и мой, семья белых медведей, прыгавших с бетонного утеса в воду бассейна, нырявших и кувыркавшихся в нем.

Родными местами мы ехали на нанятых папой лошадях. Шла жатва, и мама объясняла все тяжкие, трудные дела с хлебами в те годы.

У единоличников – в стародавнем, неизмененном виде. В колхозах – «пароконная малая механизация»: жнейки-самосброски и лобогрейки. Что это такое, говорит о себе само название.

Так работать в сельском хозяйстве, у нас было принято еще долго, почти до сороковых годов. И только после войны в колхозах всё это было полностью вытеснено тракторами, тракторными сеялками, комбайнами. А единоличников к этому времени «уморили» совсем.

А тогда мама

объясняла:

А тогда мама

объясняла:

«Рожь осенью, а что-то другое весной по вспаханному полю посеет севец. Он возьмет севальник, наденет на плечо его ремень, насыплет в него семена, помолится и пойдет рассевать их по всему полю. Потом пройдет по нему с лошадкой, запряженной в борону, заборонует, закроет семена. Они проклюнутся, взойдут, и если будет дождик, то может быть хороший урожай. Когда он созреет – начнется жатва, самая трудная, тяжелая страда хлебопашца (многое из этой страды я сам впоследствии испытал и понял).

Еще с вечера хозяин подготовит косу. Косить хлеб он будет косой, а на косе будут укреплены специальные грабельки. Это чтобы скошенные стебли не перепутывались, а ровным-ровнем оставались вместе. Коса с грабельками называется крюком. Таким образом, хлеб вручную косят: не косой, а крюком – так говорят. (В иных местностях их называют грабки или называют станом.)

С вечера приготовит хозяин телегу, уложит в нее все припасы, а бабы уложат свясла. Они перед этим тоже не были без дела. Загодя, из специально отобранной длинной, не спутанной и замоченной в воде ржаной соломы они вечерами готовили эти свясла – пояса. Ими они будут связывать снопы.

Утром, рано-рано на рассвете, запрягут лошадь и поедут в поле во всем новом. Будет праздник «зажинки». Поедут и косцы, и вязальщицы. Приедут на поле, распрягут лошадей, вязальщицы возьмут свясла, а косцы крюки».

И дальше будет идти действо, о котором рассказывала мама, и которое я мальчишкой наблюдал не на коллективном поле, а много раз у единоличников, например, у моего двоюродного деда Матвеева Дмитрия Андреевича.

Косцы и вязальщицы молча подойдут к полю, встанут рядом, постоят, перекрестятся и пошепчут молитву. Старший скажет: «С Богом, ребята, за работу!» – взмахнет крюком, и первые скошенные стебли прилягут на еще стоящих братьев.

Свяжут первый сноп, и придет радость «зажинок» – праздника первого снопа урожая.

Иногда мой прадед Егор, по рассказу бабушки, первый сноп срезал серпом, по-старинному, считая, что первый сноп должен быть красивым, крюком так не получится.

Хлеб косят не «на ряд», а «на хлеб», и косец должен ловко, не перепутывая, скошенные стебли, положить их полустоя-полулежа на стену стоящего хлеба. Эту науку постиг впоследствии и я, когда косил хлеба в военное время.

Бабушка часто говорила, что нет в этой страде легких работ. Посконные рубахи косцов к середине дня на плечах и спинах будут мокрыми от пота, через неделю или две порвутся, перезнияют на плечах, и там же в поле будут заплатаны. Страда не давала работникам никакой передышки.

«Коля, – говаривала мне

бабушка, – какая там передышка! Ночевали в поле, под телегой. После ужина валились

замертво от усталости. Часто бывало так, что не переобувались, и потому онучи в

лаптях сопреют. И это не оттого, что мы такие неряхи, и нам чистые ноги не в

радость, а чтобы утром не тратить время на завертывание онуч, обувание лаптей и

наматывание обор. Так они, онучи, потом и разлезутся в руках, и будут все в дырах».

«Коля, – говаривала мне

бабушка, – какая там передышка! Ночевали в поле, под телегой. После ужина валились

замертво от усталости. Часто бывало так, что не переобувались, и потому онучи в

лаптях сопреют. И это не оттого, что мы такие неряхи, и нам чистые ноги не в

радость, а чтобы утром не тратить время на завертывание онуч, обувание лаптей и

наматывание обор. Так они, онучи, потом и разлезутся в руках, и будут все в дырах».

У вязальщиц особые трудности. Это усвоил я сам, наблюдая их труд уже позже. Дни и недели работы в полусогнутом положении, исколотые соломой и колосьями руки, от чего не спасают даже холщовые нарукавники. Постоянно высокий темп работы за косцами: если ты не успеваешь за своим косцом, то задерживаешь косца, следующего за тобой. Того и гляди подрежет. А идут они друг за другом тесной чередой не один и не два. Поспевай, некогда оглядеться и разогнуть спину. А за хорошим косцом и две вязальщицы едва поспевали.

К обеду и вечером другая работа – складывание снопов в крестцы для хранения в поле и просушки. Это уже некоторая передышка.

Вот на эти крестцы в поле мне показывала и рассказывала о них мама, пока мы ехали. В поле уже не было видно косцов. Все поля были уставлены этими удивительными сооружениями наших крестьян, теперь уже совершенно забытыми, а тогда такими обычными: и сушившими хлеб в снопах, и дававшими приют и прохладу в обед, защиту в непогоду, и бывшими для многих-многих крестьянок и родильными покоями, и детскими яслями. Моя бабушка чудом избежала такой участи, чуть не разрешившись в поле бременем – моей матерью.

Ставились вначале подряд три крестца. В крестец складывалось 14 снопов. У нижнего стебли загибались колосьями вверх, чтобы они не лежали на земле, а следующие складывались внахлестку крест-накрест колосьями внутрь. В ряд, параллельно, ставилось еще два крестца, отступя на ширину телеги. Так телега загружалась с двух сторон 70 снопами. Телега – мера количества хлеба в снопах.

В Щепотьеве жил мой дед Андрей Иванович Вырыпаев. Приезд к нему в ту пору я запомнил плохо, хотя это была не первая моя встреча с ним в памятливом возрасте. В это время он болел, а когда был здоров, то был веселым, общительным человеком.

Поговорим теперь о щепотьевских делах и моих щепотьевских пращурах.

СЕМЕЙНЫЕ ЛЕГЕНДЫ И РОДОСЛОВНАЯ

ПРАЩУРОВ РОДА ВЫРЫПАЕВЫХ

Изучая

материалы архивов по делам, связанным с именем Лермонтова, мой отец

поинтересовался содержанием ревизских сказок Пензенской губернии и там нашел

сведения о наших предках, крепостных крестьянах помещицы Норовой, села

Щепотьева, Чембарского уезда. Ревизские сказки дают сведения не ранее начала

XVIII века. Но и это для наших мест в новейшей истории довольно древнее время.

Изучая

материалы архивов по делам, связанным с именем Лермонтова, мой отец

поинтересовался содержанием ревизских сказок Пензенской губернии и там нашел

сведения о наших предках, крепостных крестьянах помещицы Норовой, села

Щепотьева, Чембарского уезда. Ревизские сказки дают сведения не ранее начала

XVIII века. Но и это для наших мест в новейшей истории довольно древнее время.

После бедствий монгольского ига и войн наша местность пришла в запустение и нуждалась снова в колонизации Российским государством. Поэтому в XVII и более ранних веках места нашего края были малонаселенными, жить было здесь рискованно. Жили здесь либо беглые, либо кочевники, а в лесах скрывались разбойные ватаги. Легенды об этом жили в памяти народа вплоть до предвоенного времени, 1930-х годов. Территория нашего края называлась Диким полем,[2] и в его бескрайних просторах затерялись голоса моих предков. Не докликаться нам теперь друг до друга.

В фонде моего отца Петра Андреевича в архиве Пушкинского дома (Институт русского языка и литературы АН СССР) есть материалы о Диком поле в пределах территории Пензенской губернии – его собственные разыскания на эту тему.

История села Щепотьева и его основание связаны, по-видимому, со временем, когда Петр I после Азовского похода наделял своих отличившихся сподвижников поместьями в Диком поле. По крайней мере, среди них был поручик Щепотьев. Так по легенде, живущей в народе.

Говор села Щепотьева был во все времена среднерусским, и это может служить косвенным доказательством того, что первопоселенцами в нем были люди из Подмосковья, Рязани и тому подобных мест. Говор сохраняется в народе долго: пример Тархан, щепотьевских соседей, «костромских и володимирских шабров», тому доказательство.

После крымской кампании 1853-1856 гг. многие участники ее, уповая на милость нового императора Александра II, надеялись на послабление тягот многолетней солдатчины. С 1861 года срок солдатской службы был сокращен до 15 лет, из них 12 лет на службе, три – в так называемом бессрочном отпуске. Получил его и участник Крымской войны, мой прадед Иван (такова легенда семьи). Радоваться надо. Но как солдат по реформе 1861 года земли он не получил. На солдаток, особ женского пола, земли также не нарезалось. В семье солдата детей мужского пола не было: и он, и его семья остались безземельными. Такова была милость императора-освободителя и его благодарность солдату за верную службу.

И пошел

мой прадед Иван из Крыма на родину пешком с напутствием в отпускном билете: «...Бороду

брить, волосы стричь, по миру не ходить». Следствием, наверное, этого отпуска и

было появление на свет моего деда Андрея. Родился он уже после реформы 1861 г.,

и к празднику жизни и дележу земли опоздал.

И пошел

мой прадед Иван из Крыма на родину пешком с напутствием в отпускном билете: «...Бороду

брить, волосы стричь, по миру не ходить». Следствием, наверное, этого отпуска и

было появление на свет моего деда Андрея. Родился он уже после реформы 1861 г.,

и к празднику жизни и дележу земли опоздал.

Прадед Иван, поскольку выслужил 15-летний срок, вернулся на родину. Ушел молодым парнем, а вернулся уже мужиком, но без земли, без крестьянских навыков, безо всего, что кормит семью и дает в жизни опору. И глядя на теперь чуждую для них жизнь деревни, все эти бывшие солдаты, по-видимому, тосковали по временам, когда им все было нипочем, когда все они были молоды, по временам, когда столько верст и сапог было истоптано на солдатской дороге, на которой столько пережито и столько друзей оставлено! Теперь бы сказали: «У них крымский синдром…». А тогда односельчане удивлялись: «Соберутся отставные, уж не мальчики, седые бороды по пояс, но тайком запрутся в риге, а мы в щелочку глядим и дивуемся: друг другом командуют, маршируют да вилами, как ружьями, артикулы выделывают». И это все, что сообщала о моем прадеде Иване изустная легенда.

О прабабушке мне было известно еще меньше и доподлинно было известно только то, что она воспитывала в младенчестве моего отца, рано оставшегося без матери.

ПОД ПАРУСАМИ НАДЕЖДЫ В ВОЛНАХ

ДОКУМЕНТАЛЬНОГО МОРЯ

Семейные изустные легенды дали очень скудные и отрывочные сведения о наших пращурах. Желание узнать больше заставило меня обратиться за помощью к краеведам. Так судьба свела меня с Александром Васильевичем Тюстиным, давно знавшим и моего отца, и меня.

Его подсказка привела меня в Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Там я «занырнул с головкой» в море документов, о существовании которых многие и не подозревают, и занялся поисками документов о моих предках. Оказывается, вся их жизнь в прошлых XVIII и XIX веках довольно подробно документирована. И это одновременно и облегчает, и затрудняет поиски. Облегчает, поскольку документы есть, и они могут осветить тот или иной факт, а трудность объясняется обилием документов. Нужен особый навык или нюх архивиста, чтобы найти то, что интересует в ворохе сведений.

Так какие

же документы освещают жизнь наших предков? Их разновидностей много.

Так какие

же документы освещают жизнь наших предков? Их разновидностей много.

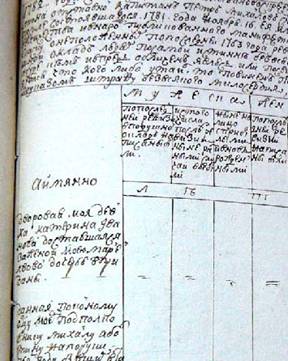

Наши предки были крепостными крестьянами, а для их учета существовали так называемые ревизские сказки.

Документы удивительные. Ревизские сказки – документы крепостного права – дают сведения о податных сословиях, в том числе о крепостных крестьянах – самом униженном, бесправном, самом забитом, в буквальном смысле, сословии царской крепостнической России.

Я написал слова, которые давным-давно навязли в ушах: их постоянно напоминают учебники истории, их бесстрастное повторение уже притупило остроту, притушило гнев этих слов. Но, когда заинтересованный потомок берет ревизские сказки в руки, они потрясают. Это потрясение испытал и я. И много раз на моих глазах навертывались слезы.

Из этих документов до сих пор, с каждого листа буквально, сочатся кровь, слезы и нагло прет поругание достоинства человека.

Ревизские сказки должны были подавать помещики, владельцы поместий, которым принадлежали крепостные крестьяне. Это своеобразные переписи податного населения. Дворяне и священнослужители были освобождены от податей, и их в этих ревизских сказках нет. Зато есть крестьянское сословие от новорожденных младенцев до глубоких стариков.

Ревизские сказки составлялись в определенные, объявленные манифестом, сроки. Всего было проведено десять «ревизий». Первая – 1724 г., вторая – 1743-1747 гг., третья – 1761-1767 гг., четвертая – 1781-1787 гг., пятая – 1794-1808 гг., шестая – 1811 г. и была прервана (приближалась война с Наполеоном), седьмая – 1815-1825 гг., восьмая – 1833-1835гг., девятая – 1850 г., десятая – 1857-1859 гг.

Первая ревизия была проведена в соответствии с указом Петра I, после десятой проведение ревизий в прежнем виде потеряло смысл. А всероссийскую перепись населения попытались провести лишь в 1897 году.

Казалось

бы, ревизские сказки и есть единственный и надежный источник: бери и выуживай

всю родословную. Но это не так. Ведь наших предков, крепостных крестьян,

помещики без всякого их согласия дарили друг другу, меняли на породистых

лошадей и собак, передавали по наследству, и крестьяне попадали от одного владельца

к другому. Таковы нравы крепостного права.

Казалось

бы, ревизские сказки и есть единственный и надежный источник: бери и выуживай

всю родословную. Но это не так. Ведь наших предков, крепостных крестьян,

помещики без всякого их согласия дарили друг другу, меняли на породистых

лошадей и собак, передавали по наследству, и крестьяне попадали от одного владельца

к другому. Таковы нравы крепостного права.

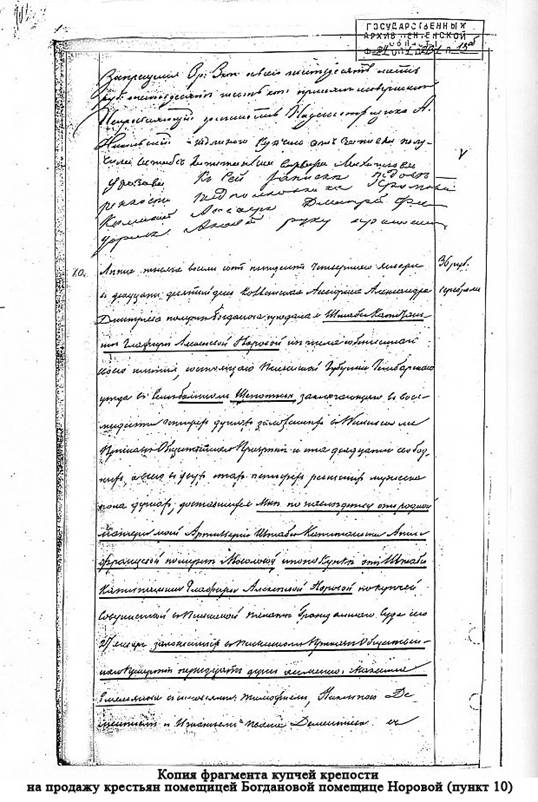

Поэтому для разысканий необходимы и другие документы: завещания, раздельные акты наследства между наследниками владельца крестьян, дарственные, рекрутские формулярные списки, рекрутские квитанции для помещиков на крестьян, отданных в рекруты, метрические книги церквей, исповедальные церковные ведомости, купчие крепости.

Да-да, купчие крепости, поскольку наших предков, семьями и порознь – россыпью, продавали со всем скарбом и живностью, вплоть до деревянной бороны и куренка. И об этом нашлись документы. Так что продавали и не раз. А до 1808 года могли это делать прямо на ярмарке, показывая товар лицом и оптом – семьями и в розницу – россыпью, порознь. Самое настоящее рабство. Закладывали крестьян при нужде в деньгах, в опекунском совете и, следовательно, сведения о них будут в закладных квитанциях.

Таковы просторы и горизонты документального моря и, самое главное, почти ко всем найденным и сопутствующим документам приходится обращаться много-много раз.

Работа по этому поиску сродни расчистке старинных росписей на стенах древних храмов. Снимается слой за слоем, и, как при проявлении фотоснимка, все четче и контрастнее проявляются детали, сами факты становятся объемными и приобретают истинную достоверность.

И все же при всем многообразии документов основными, главными, говорящими о судьбе наших предков, являются ревизские сказки, дающие сведения о составе семьи крестьянина, и метрические церковные книги, дающие сведения о рождении, бракосочетании и смерти паствы церковного прихода, т. е. уточняющие сведения ревизских сказок.

Это сейчас я могу обстоятельно рассказывать об этом, а вначале мало что знал.

И когда я увидел извлеченное из хранилища архива множество толстенных, из многих сотен листов, древних фолиантов, я оторопел. Ощутил почти физически, как я захлебнусь в этом море документов.

Первоначально мое исследование двигалось медленно, не было навыка. И только впоследствии приобретенный опыт позволил ускорить работу и обрести уверенность в поиске.

А дело это, оказывается, может быть по-настоящему увлекательным и, главное, постепенно к тебе приходит мысль, и потом становится убеждением: хочешь быть настоящим гражданином Родины – загляни в эти фолианты. В них сокрыты и корни наших теперешних бед, и источники наших достижений и радостей.

Я уже много проделал работы и поднаторел во многих вопросах нашего родословия, когда мне сказали, что по нашей родословной существует так называемая тематическая справка, и передо мной положили генеалогическую схему нашего рода.

Это вызвало противоречивые чувства. С одной стороны, облегчение в работе, а с другой, я уже видел недостатки, неточности этой схемы.

В отличие от подхода работников архива, мои разыскания были глубже, и поиск основывался не только на документальных версиях, но и на знании легенд нашего рода.

Я уже упоминал, что к документам приходится обращаться многократно. Это позволяет вести поиск и шире, и глубже. Нет нужды рассказывать обо всех перипетиях поиска. Как пример, расскажу о разысканиях только по одной веточке родословной, о работе в самом начале над документами архива.

Вид мой, новичка в архивных разысканиях, наверное, был растерянным и беспомощным. Но заведующая читальным залом Государственного архива Пензенской области (ГАПО) Тамара Леонидовна Шалимова рассказала о структуре и организации архива, научила работе с путеводителем по делам и фондам архива, ознакомила со структурой фондов и адресовкой дел, и мне стало многое понятным.

Так началась моя двухлетняя жизнь в архиве.

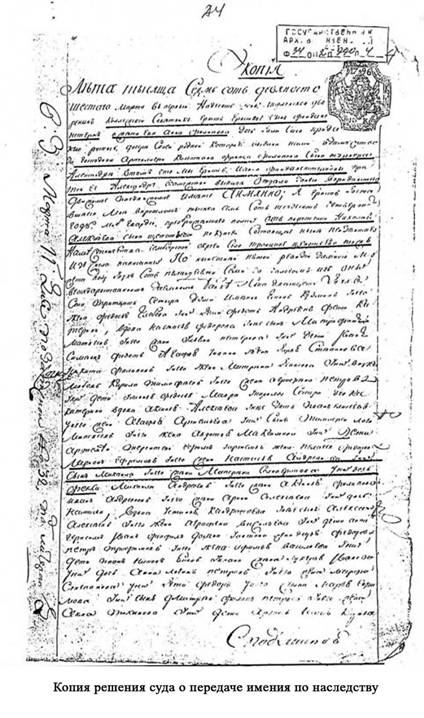

С кого начать поиск? Конечно, с того, кого знал я сам лично, с деда Андрея Ивановича Вырыпаева. Я знал примерно год его рождения: после 1861 года. Нашел по путеводителю архива: в делах Пензенской духовной консистории в фонде 182 находятся метрические книги церквей. Опись 7 этого фонда содержит перечень дел церквей Чембарского уезда, и далее в этой описи указаны номера дел «Новотроицкой церкви села Новотроицкое, Большое Щепотьево тож...» за 1861-й и последующие годы. Перечитал дела за несколько лет и в деле № 125 за 1867 г. на листе 1610 нашел:[3]

«...25 октября (старого стиля, как и в дальнейшем. – Н.В.) 1867 года у билетного солдата Ивана Семенова и законной его жены Любови Михайловой родился сын Андрей...

Воспреемники: временнообязанный крестьянин госпожи Норовой Иван Михайлов и чембарская мещанка Анна Семенова».

Конечно, возникает сомнение, а он ли это? Полная и точная идентификация достигается сопоставлением фактов и признаков за несколько лет кряду по метрическим книгам или ревизским сказкам.

Надо ли говорить о волнении, которое я испытал, прочтя эту запись. Меня, внука Андрея Ивановича, имевшего одного-единственного, любимого деда, которого даже в научно-технических исследованиях считал для себя примером, эта находка повергла в такое состояние, что весь оставшийся день я находился под ее впечатлением. Такова сила, такова энергия старинных документов, таково их воздействие на психику индивида, настроенную на духовный резонанс с прошлым.

Надо быть абсолютно бесчувственным болваном безо всякого намека на воображение, чтобы не почувствовать это. И так бывало потом не единожды.

В записях метрик нет фамилий, а только имена крестьян и имена их отцов. Фамилии для крепостных крестьян были непозволительной роскошью. Они были только у господ да у рекрутов, поскольку без них трудно одного рекрута отличить от другого.

Фамилии крестьян в документах в большинстве сел появились значительно позже. В быту, в обиходе было две или даже больше фамилий: одна – подлинная или «волостная», связанная с документами, другие, так называемые «уличные», – по имени прародителя или по сельским прозвищам, а также по принадлежности к господину или месту проживания. Эти тонкости при поиске нужно знать. Они помогают распутать клубки загадочных записей в документах.

Находка даты рождения деда окрылила и насторожила: появились первые сомнения в достоверности семейных преданий.

И после этого я решился больше узнать о бабушках моего отца, подтвердить или опровергнуть семейное предание.

В устных легендах о детстве моего отца Петра Андреевича Вырыпаева говорилось, что, рано лишившись матери, он воспитывался бабушкой, матерью его отца. Но в документах архива упоминание о ней я в то время обнаружил только в связи с рождением деда Андрея Ивановича, т. е. под 1867 годом. Дальнейшие следы я не находил. Естественным было бы предположить, что семейное предание неверно, возможно, она умерла в XIX веке, и я не могу найти эти сведения. Речь поэтому должна идти о другой бабушке моего отца Петра Андреевича, по материнской линии. Значит, надо искать происхождение моей бабушки, жены Андрея Ивановича. Я знал, что ее звали Евдокией (бабушкой Дуней), и все.

Ход поиска подсказали метрические церковные книги. В них есть раздел бракосочетания, там указывается происхождение жениха и невесты, а в более позднее время вписывались полные имена и фамилии. Там я, листая снова метрические книги, нашел:

«2 октября 1885 года обвенчались Андрей Иванов Вырыпаев и Авдотья Николаева Пендюрина (Евдокия, Авдотья – одно и то же имя. – Н.В.). Поручители по жениху Михаил Семенов Вырыпаев и Петр Макаров Глебов, за невесту Степан Афанасьев Вырыпаев и Василий Иванов Кавалеров...».[4]

Видите: 1885 год – появились фамилии. В розысках сведений каждый даже маловажный, казалось бы, факт потом ложится в строку, и эти сведения нам еще пригодятся.

После этого я мог вести поиск более широко и вскоре найти, идя по восходящей линии, и дату рождения Авдотьи Николаевны: 15 февраля 1869 г.,[5] и имена моих прадеда и прабабушки. Их звали Николай Селиверстович и Наталья Афанасьевна.

Поскольку у их дочери фамилия Пендюрина, то и у ее родителей должна быть такая же, и это позже подтвердилось.

Наталья Афанасьевна – бабушка моего отца, и она могла его воспитывать. Так подумал я и решил проследить по документам историю семьи Николая Селиверстовича.

Снова возвращаюсь к делам за 1869-1895 гг. и неожиданно нахожу9 упоминание Николая Селиверстовича и законной его жены Параскевы Трифоновны![6] Что такое? А где же родная бабушка отца Наталья Афанасьевна? Куда девалась? Снова листаю метрические книги за несколько лет кряду и нахожу упоминание: «вдового Николая Селиверстова Пендюрина сорока лет и вдовы Параскевы Трифоновой Благовой двадцати лет по случаю второго брака 27 августа 1884 г.».[7] Значит, Наталья Афанасьевна к этому времени умерла. Где и когда?

Я просмотрел метрические книги церквей Щепотьева и близлежащих сел, и сведений о ее смерти не обнаружил. Значит, поиск нужно вести шире, а для этого нужно знать ее подлинную, девичью, и уличную фамилии. Фамилию мужа я знаю, знаю уличную фамилию семьи. А какова ее девичья? Я не стану описывать, как была найдена ее девичья фамилия. Это предмет других поисков. Я просто сообщу, что Наталья Афанасьевна принадлежала к роду Вырыпаевых и имела эту девичью фамилию и напомню: поручителем за невесту – Авдотью Николаевну – был Степан Афанасьевич Вырыпаев, брат Натальи Афанасьевны.

Шаг за шагом, изучая документы жизни Натальи Афанасьевны, я обнаружил запись «…о рождении у Николая Селиверстова Пендюрина и законной его жены Натальи Афанасьевой 22 декабря 1883 г. дочери Евгении», а 1 января 1884 г. малышка умерла.[8]

Значит, Наталья Афанасьевна была в это время жива, а в августе 1884 г. ее в живых уже не было, и данные о ее смерти искать нужно в каких-то других местах.

А что если она заболела, ее отвезли в больницу, и там она умерла? Где больницы были в то время? Только в Чембаре.

И в метрической книге Покровского собора г. Чембара нашлась запись: «15 июня 1884 г. умерла крестьянка села Щепотьева Наталья Афанасьевна Селиверстова».[9]

Запись, как видно, была произведена с ее слов, или со слов приведших ее: по уличной фамилии мужа. В метрической книге запись произведена на основании отношения смотрителя Чембарской земской больницы от 15 июня 1884 г. за № 118.

Так закончилась трагедия моей прабабушки, бабушки моего отца. Неточность в указании ее подлинной фамилии и отсутствие в записи упоминания имени ее мужа, обычных при регистрации смерти жены, – косвенное доказательство того, что у смертного ее одра родных не было, и похороны ее были казенными. Она, видимо, имела больные почки, но в который и последний раз была беременна. Она родила более десяти детей[10] и многих, многих схоронила.

Таковы судьбы наших прародительниц в те годы. Последняя беременность была для нее роковой. Она не оправилась от родов, получила смертельное осложнение на почки и в возрасте 43 лет умерла от водянки.

Мой отец Петр Андреевич родится через 21 год. Так что она не могла принимать участие в его воспитании. Но, может быть, неродная бабушка приняла участие в воспитании моего отца…

Снова прохожу по листам толстенных фолиантов. И выяснилось: семья Николая Селиверстовича просуществовала до 1897 года. Они вместе с Прасковьей Трифоновной, как мне кажется, горячо любимой им, прожили 13 лет и имели семерых детей. Шестеро умерли в разных возрастах.

Моему прадеду Николаю Селиверстовичу судьба в 1897 г. принесла тяжкие испытания: «…27 апреля от горячки умерла жена Прасковья Трифоновна тридцати трех лет, на другой день, 28 апреля, умерла дочь Пелагея, через две недели, 12 мая, умер сын Гавриил девяти лет».[11] Он остался один с дочерью Агафьей. Агафья – тетя Ганя была очень любима моим отцом, и мы часто бывали у нее в гостях. Я ее хорошо помню. Испытания, выпавшие на долю Николая Селиверстовича, дали о себе знать, и «…в возрасте 61 года[12] он скончался от рака 26 сентября 1902 г.[13]

Таковы результаты разысканий только по одной веточке родословной и только в одной, близкой к нашему времени, части. Они дали много сведений и подтвердили, путем исключения возможных участниц, устную легенду о том, что моего отца воспитывала бабушка Любовь Михайловна. Сведения о ней, ее жизни нужно искать среди документов ее сына Андрея Ивановича Вырыпаева.

Такими оказались итоги первых моих походов по волнам и среди водоворотов документального моря.

НОВАЯ ЭПОХА,

НОВЫЕ СЛОВА, НОВЫЕ ПОНЯТИЯ

В метрических книгах середины XIX века постоянно сталкиваешься со словами «билетный солдат» и «временнообязанный крестьянин». Без объяснения этих слов и понятий невозможно понимать документы эпохи, невозможно воссоздать атмосферу тех событий, становятся непонятными мотивы событий и политика, их породившая.

В документальном обороте и бытовом обиходе понятия и слова «билетный солдат» и «временнообязанный крестьянин» появились в связи с отменой крепостного права и военной реформой выдающегося русского реформатора, нового военного министра Дмитрия Алексеевича Милютина.

После крымской компании 25- летний срок службы стал анахронизмом. Это хорошо он понял и в 1861 году добился его сокращения до 15 лет, а впоследствии и отказа от рекрутчины – переходу в 1874 году к всеобщей воинской повинности. Кроме того, при нем был произведен полный переход армии на современное оружие.

Еще одним по-настоящему добрым делом Д.А. Милютина стала отмена в 1863 г. телесных наказаний солдат и ссылки их за провинности на вечное поселение в Сибирь. Так закончилась эпоха палочной дисциплины в армии, и шпицрутены стали достоянием истории.

Срок солдатам службы в строю, при Дмитрии Алексеевиче Милютине, был постепенно сокращен с 15-ти до 6-ти лет. После отбытия действительной службы солдат отправлялся в запас, с проживанием у себя дома. По мере сокращения срока действительной военной службы, срок пребывания в запасе увеличивался с трех до девяти лет. При 15-летней службе солдат 12 лет находился в войсках и 3 – в бессрочном отпуске, затем это соотношение изменилось как 10 + 5 и, наконец, в начале семидесятых годов солдат служил шесть лет в войсках и 9 лет находился в бессрочном отпуске.

Понятие «билетный солдат»

означало, что этот солдат, с военным билетом на руках (отсюда «билетный»), отправлялся

в бессрочный отпуск. В «билете» указывалось, кто он и

откуда и где волен проживать. В нем предписывалось также «бороду брить, волосы

стричь, по миру не ходить», как свидетельствовал В.А. Гиляровский в очерке «Сухаревка».

Находясь в бессрочном отпуске, билетный солдат должен быть готовым встать в строй по первому требованию. Описанные сцены потайных занятий маршировкой и т.п. надо рассматривать, как способ сохранить свои солдатские навыки, способ не забыть уроки службы, а не только ностальгические воспоминания о днях солдатской молодости. Хотя не исключено, что обязанность поддержания «билетников» в строевой форме лежала на каком-нибудь отставном унтер-офицере.

После окончания бессрочного отпуска солдат получал полную отставку: становился отставным солдатом и в этом качестве иногда доживал до глубокой старости.

На билетных солдат по реформе 1861 г. земли не нарезалось, а когда они выходили в отставку, земельные наделы часто уже были распределены. В указе об отставке давалось право солдату селиться в любом месте, но этот, казалось бы, красивый жест солдатами оценивался совсем по-другому: «Иди, служивый, на все четыре стороны».

И придя домой, по окончании отпуска они должны были хлопотать о причислении к крестьянской общине того или иного села, ублажая общину и волостные власти.[14] Одновременно правительство, стремясь иметь обученных солдат, готовых быстро встать в строй, в местах неспокойных, угрожаемых в военном отношении, распускало слухи о свободных землях в Северной Таврии и Новороссии. Колонизация этих земель отставными солдатами – противовес угрозе Турции и Англии – велась без широкой огласки. Эти слухи в селе Щепотьево эхом докатились до трети ХХ века.

Ну, а дома сплошь и рядом отставные солдаты, не имея ничего для жизни, становились батраками, поденщиками, в лучшем случае сторожами в имениях и присутственных местах, в худшем – содержались «миром» из милости «за ради Бога», за пустяковую работу: ходить ночью по селу с «колотушкой», стеречь селян от пожара и разбойного нападения.[15]

Так был создан громадный резерват людей, наполовину отверженных, недовольных пореформенным порядком вещей. В пороховую бочку общественного недовольства реформами был заложен взрывчатый заряд.

Другим нововведением, новым понятием в документальном обороте и бытовом обиходе было «временнообязанный крестьянин господина… имя рек». Это понятие вводилось взамен бытовавшего ранее «крестьянин господина... имя рек».

По реформе 1861 г. крестьяне выводились из крепостной зависимости от помещика, обретая личную свободу, т.е. их нельзя было продавать, передавать по наследству и т.п., но крестьяне «освобождались» без земли, остававшейся во владении помещиков-землевладельцев. Реформаторы-то для себя «хотели, как лучше, и получили, как всегда».

И крестьянин должен был выкупать у помещика землю, - более чем скромный надел общинной земли, на которой работал всю жизнь он сам и трудились его предки. Крестьяне были возмущены несправедливостью «реформ».

Их никто не спросил, как сделать реформы справедливыми. Повсюду начались многочисленные крестьянские бунты. Историк А. Попельницкий свидетельствует: крестьянство нигде не приняло перемен (текст выделен мной – Н.В.) Всего более 1860 бунтов крестьян произошло против «освобождения».

Эти крестьянские бунты были настолько многочисленными, что правительство на «усмирение» вынуждено было бросить войска.

Расстрелами и многочисленными порками шпицрутенными зачинщиков (для примера) бунт был загнан внутрь.

«К осени 1861 года правительству войсками и жестокими полицейскими мерами, грандиозными массовыми порками удалось предотвратить большую крестьянскую войну», - по А. Севастьянову (Севастьянов А. Н. Во мгле благих побуждений // «Литературная газета» № 27 6-12 июля 2011 г.).

Это были первые сполохи гражданской войны царя и царского правительства против собственного народа. Это он и его правительство развязали её. Святость царского венца, тем самым, была ими потеряна и окончательно замарана. Теперь с ними, царями, можно было делать, что угодно – ну, и делали что угодно революционеры всех мастей.

Нашу округу не минула чаща сия. Наиболее активные крестьянские бунты были в Чембарском, Керенском уездах Пензенской губернии и сопредельных уездах Моршанском, Кирсановском, - Тамбовской губернии. Особенно активными они были в селах Высоком, Черногай и Кандеевке, где «бунтовщики» исчислялись десятками тысяч. Именно там правительство прибегло к самым жестоким мерам «усмирения». Более сотни «усмиренных» крестьян было сослано в Сибирь на каторжные работы. И наши большие дороги - безмолвные свидетели каторжных этапов этих колодников.

До отмены крепостного права крепостные крестьяне платили помещику денежный оброк, другие отрабатывали барщину, третьи пользовались отработочной арендой, так называемой испольщиной. Испольщина – это работа на земле исполу, т.е. за половину плодов, крестьянином выращенных на ней, а вторая половина принадлежала владельцу земли, помещику. Испольщина, как бытовое явление, просуществовала до революции 1917 года.

Нужда многодетных крестьянских семей толкала обращаться к землевладельцу (помещику или кулаку) с просьбой об аренде земли на один год на условиях испольщины: «первый пуд мой, а второй (крестьянский) твой, первая копна моя, а вторая твоя».

Реформа 1861 года давала право крестьянам на владение слишком малыми, обрезанными в пользу помещика, нищенскими наделами земли. Так, например, 107 душ мужского пола временнообязанных крестьян помещицы, штабс-капитанши Глафиры Алексеевны Норовой владели 443 3/4 десятинами земли и должны были ежегодно выплачивать за нее 753 рубля выкупных платежей, а сама помещица только в Щепотьеве имела 520 десятин удобной земли, кроме того, имела землю и в других селах Чембарского уезда.[16] И Норова не самый крупный землевладелец уезда.

Бедствовали многие многодетные крестьянские семьи со своими скудными земельными наделами. Об этом мне много рассказывала бабушка. «Коля, – часто повторяла она, – не было до революции золотого века. Было-то совсем, совсем другое, была испольщина». «Коля, – говаривала она, – так было во всем. Если не согласишься на испольщину летом, то ведь часто, бывало, хлеба не хватало даже до нового года. И тогда бежишь к этому мироеду, а он дает тебе зерна, приговаривая: «Пуд взял – два вернешь» и запишет тебя в долговую книгу».

Помещики, как правило, не торопились отказаться от испольщины, прекратить состояние «временнообязанного крестьянина», и готовы были продолжать его, это состояние, как можно дольше. В итоге, правительство было вынуждено, из-за общественного недовольства, обязать помещиков в 1881 г., т. е. через 20 лет после объявления реформы, проводить обязательный выкуп земли крестьянами.

Крестьяне, не имевшие достаточных средств, для выкупа надела земли должны были обращаться за ссудой в специально созданный крестьянский поземельный банк.

Банковские ссуды крестьянам давались под несправедливые проценты. А это означало, что крестьяне влезали в финансовую кабалу банков, означало просрочку платежей по ссудам. Означало разорение и бегство из деревни на заработки, пополняя толпы бродяг, голытьбы, батраков, поденщиков, бурлаков, биндюжников и босяков, постоянных обитателей ночлежек в городах и ночлегов в тепле кирпичных сараев и под кровлей опрокинутых лодок на пристанях, - давая дармовую рабочую силу (за кусок хлеба), для воротил зарождающейся промышленности.

Такова пародия на так называемые рыночные отношения в дореволюционной деревне.

Вот где корни экспортных поставок зерна за границу: искусственное создание товарных запасов хлеба за счет ограбления полуголодного люда. Вот горючий материал для недовольства в народе в начале века существующим порядком вещей, вот где причины революционных настроений.

Революция 1905 года была, по сути своей, крестьянской. Дело в том, что основной политической силой этой революции была партия эсеров. Так сокращенно называлась партия социалистов-революционеров.

О большевиках тогда мало кто слышал. Они были малой горсточкой людей, и влияния на политические события не имели. Об этом говорят документы тех лет, которые изучал мой отец. Это потом значение их в революции 1905 года во много раз преувеличили.

А партия эсеров – почти насквозь крестьянская – это партия террора. Вот и горели помещичьи имения в 1905 г.; вот и вырубались помещичьи леса;[17] вот и делились помещичьи запасы из закромов; вот и запахивались помещичьи межи на полях в пользу крестьянской общины; вот и пороли за это казаки нагайками; вот и вешал «благодетель» России, бывший саратовский губернатор, бунтовщиков на своих именных «столыпинских галстуках»; вот и расстреливали его карательные отряды без суда и следствия восставших рабочих.[18]

Переселение Столыпиным малоземельных крестьян на пространства Сибири было, по существу, не реформой, а пустым прожектерством. Земли её невозможно было освоить неграмотному, забитому крестьянину с существующим укладом отсталого крестьянского хозяйства. Соха, коса, деревянные вилы – плохие помощники в этом деле, - в суровых условиях сибирского климата.

Радетели «реформ» Столыпина любят говорить о миллионах переселенцев на земли Сибири, но помалкивают о миллионах крестьян вернувшихся оттуда и попавших в ловкие лапы кулаков. Кулаки скупили по дешевке земельные наделы и, не развивая никак технику сельского хозяйства, заставили эти миллионы на них батрачить или стать их испольщиками. Оснащение сельского производства новым, передовым оборудованием и использование достижений агрономической науки, - было исключением. Зачем это делать, коли есть страшно дешевая, на всё согласная, - рабочая сила. «Реформы» консервировали отсталость российского крестьянского хозяйства и, в этом смысле их надо считать реакционными. А мировая практика промышленного производства и сельского хозяйства, основанного на нем, ушли далеко, далеко вперед.

Незавершенные реформы Столыпина, которые предназначались для успокоения общества, внеся в крестьянскую среду смуту и раздоры, не могли достичь своей цели. А дали совершенно неожиданный результат – усиление недовольства существующими порядками и усиление революционных настроений в обществе.

Оценки результатов реформы Александра II и неудавшейся крестьянской реформы Столыпина даны мной на основании сведений, полученных от моих родственников и жителей ближайших сёл округи, - крестьян сёл Щепотьева, Тархан (Лермонтова), Калдусс, Кашкарова, Нижних Полян, деревень Шафтель, Подсот, Крюкова и других сёл и деревень Чембарской уезда, собранных моей матерью Ольгой Семеновной – историком по профессии. Неграмотный народ мог передавать другим поколениям сведения об исторических событиях, свидетелем которых он был, только из уст в уста. Она многократно выступала в печати, и на различных конференциях – говорила и настаивала на том, что, при оценке прошлого, необходимо привлекать живых свидетелей событий и использовать, при изучении истории, краеведение.

Эти,

собранные ей оценки, носят, конечно, во многом эмоциональный, субъективный

характер, но они носят на себе печать того, как эти «реформы» отразилось на них

- землепашцах. И, не учитывать их нельзя – «реформы» прямо касались именно

крестьянства России, а не кого-либо ещё.

Эти,

собранные ей оценки, носят, конечно, во многом эмоциональный, субъективный

характер, но они носят на себе печать того, как эти «реформы» отразилось на них

- землепашцах. И, не учитывать их нельзя – «реформы» прямо касались именно

крестьянства России, а не кого-либо ещё.

Октябрьская революция 1917 года была, на самом деле, революцией антисословной, антифеодальной. Именно поэтому ее поддержал народ, на две трети состоявший из неграмотных крестьян, не умевших ни читать, ни писать. То, что высоколобые интеллигенты назвали ее социалистической, было мало понятно народу, который даже в 30-х годах с трудом выговаривал это слово: просто по малограмотности.

И все же это была Великая Революция, а не переворот, как ее теперь уничижительно называют, - в угоду нынешним политическим порядкам. Хотя бы потому, что за жизнь только одного послереволюционного поколения Россия стала страной сплошной грамотности, очистилась от скверны бытовой антисанитарии и вернула народу высокое самосознание.

Она отворила врата Знаний для всех народов, населявших Россию, многие из которых не имели даже своей собственной письменности. И они обрели ее, как результат просветительской ипостаси завоеваний Революции.

Революция также дала российским крестьянам краткую неповскую передышку. Моя бабушка любила повторять – «Самое хорошее время для крестьян было во времена НЭПа. Это свидетельствую я, и так говорили люди, помнившие еще крепостное право». Что было потом - мы знаем.

В любых исследованиях подобного рода не существует и не может существовать абсолютных оценок. Правд - то много, а Истина одна. Она известна только богу. Это касается также и документальных исследований.

И мы лишь к истине приближаемся, но никогда ее не постигнем, как Истину Абсолютную. В относительности наших познаний суть всех, так называемых, классовых и партийных противоречивых оценок.

Когда мы рассуждаем о революциях, мы всегда рискуем впасть в крайность, - или их благословляя или проклиная, - поскольку любая революция изначально противоречива и неоднозначна.

А надо всегда-то помнить, что революции делают не неизвестно откуда-то взявшиеся смутьяны, что при отсутствии революционной ситуации революции невозможны. И она создается не революционерами, а политикой правящей элиты, правящим классом, политикой, создающей невыносимые условия для народа. Об этом говорит исторический опыт многих государств и народов.

И видится некая общая закономерность в судьбах различных социальных и других больших и малых революций. В них общество всегда надеется найти решение своих проблем и упований. Но в складках мантии божества – Революции прячется всегда нечто, которое выворачивает все наизнанку. Примеров этому множество.

И сам собой приходит вывод: любая Революция – в большом или малом – несет в себе гибель ее идеалов. Двигают революциями высокая нравственность и лозунги высокой справедливости. Губит социальные революции и послереволюционные режимы не осознание того, что высокой нравственности революционных лозунгов невозможно достичь старыми безнравственными понятиями и способами.

Но слишком медленно эволюционируют нравственность и мораль общества. И почти все революции, и её творцы, и её герои – пленники этих старых понятий и заблуждений. А по-другому ни они, ни народ не знают и не умеют, как сделать её без присущих ей родовых пятен.

Вот к каким рассуждениям приводит пояснение двух невинных с виду понятий: «билетный солдат» и «временнообязанный крестьянин».

СУДЬБЫ ЩЕПОТЬЕВСКИХ ПРАРОДИТЕЛЕЙ

Два чувства дивно близки нам –

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

А. Пушкин

Первые документальные сведения о моих прадеде Иване и прабабушке Любови лежали почти на поверхности, и я добыл их сразу, как писал об этом ранее. Но потом дело застопорилось, и розыск сведений приобрел длительный и почти безнадежный характер. Тем драгоценней были крупицы фактов, добытые длительным и изнурительным трудом, трудом архивиста-дилетанта.

И эти крупицы фактов никак не хотели ложиться в знакомые рамки семейных преданий. Началось с того, что в семейных преданиях говорилось: мой дед Андрей Иванович Вырыпаев умер в 1936 г. в возрасте 73 лет. И отсюда исчислялась дата его рождения – приблизительно 1863 год. А на самом деле Андрей Иванович родился в 1867-м. Это значит, что прадед Иван вернулся на родину не сразу после 1861 г., а значительно позже, и был на самом деле моложе, чем по рассказам о нем.

Так стройное здание семейных преданий рассыпалось, а дальше стали появляться в судьбе семьи прадеда еще более непонятные и драматические документы. И чем больше я вникал в их содержание, тем горше мне становилось. Как же мало радости выпало на долю моих предков!

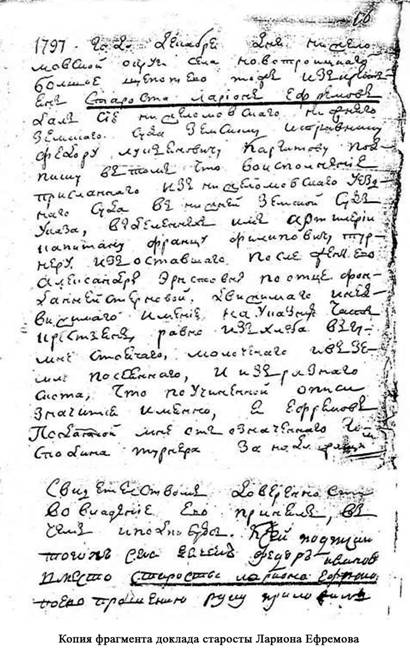

Прадед Иван родился в 1835 году, был старшим сыном в семье отца, и был отдан в рекруты.[19] Отдавались в рекруты или по жребию, или по решению помещика. И мы теперь не можем узнать истинную причину отдачи его в солдаты. Помещик обязан был «поставить» (слово-то какое!) определенное количество рекрутов, и об этом ему выдавалась рекрутская квитанция: поставил столько-то рекрутов без упоминания имен и фамилий.[20]

Смотришь документы рекрутского присутствия и видишь: возраст рекрутов от 15 (да-да, 15) и до 35 лет. И подростки, и мужики, у которых полно детей. Что двигало соображениями помещиков? Только собственная выгода и произвол.

Рекрут Иван уже был женат и ушел служить, оставив жену-солдатку. Женили Ванюшу в неполные 18 лет, а невесте его Любе не исполнилось и 17-ти.[21] Такие ранние браки были не редкость и они были выгодны для помещиков: появлялась новая семья.[22] И этой выгоды помещица не упустила – женила, а через год, в 1854 году, продала наряду с другими семьями новой владелице.[23]

Сведения из документов в дальнейших исследованиях о нем были скудные и ставили больше вопросов, чем давали на них ответы.

Действительно, как могло получиться, что детей у молодых родителей в течение двух лет не было,[24] а в 1867 г. вдруг появился Андрей.

Может быть, в рекруты он был сдан раньше. Ведь в семейном предании говорилось, что он принял участие в Крымской войне, а она началась в 1853 году. И на этом основании естественно предположить, что в ревизской сказке, писанной, возможно, со слов членов семьи, допущена ошибка: он отдан в рекруты раньше, а не в 1855 г., и поэтому-то детей не было. Такие ошибки в документах той поры были не редкость.

Так возник тупик в непрерывных поисках в течение более чем трех месяцев: нет никаких документов на отдачу его в рекруты и возвращения со службы. Но эти поиски дали много других фактов, порой совершенно неожиданных.

Меня,

например, ошеломило появление моей прабабушки в метрической книге в качестве

солдатки с незаконнорожденной дочерью,[25]

а затем еще с одной незаконнорожденной дочерью.[26] Может быть, и раньше у Любови

Михайловны были незаконнорожденные дети? Нет, в 1856-1860 годы детей у нее не

было. Но белым пятном оставался 1859 г.: не мог найти за этот год метрическую

книгу. Но вот нашел. И там еще один незаконнорожденный ребенок.[27]

Было отчего прийти в полное недоумение и попытаться, хотя бы предположительно, восстановить картину того, что же произошло с Любовью Михайловной – солдаткой, не имевшей ранее детей в браке и ставшей вдруг серийной «развратницей».

Так началось более внимательное изучение документов, связанных с ней и ее окружением в быту и жизни.

В то время незаконнорожденные дети были не редкостью. И церковь, будучи на страже закона и нравственности, осуждала женщин, допускавших подобное, и накладывала на грешниц церковное покаяние – епитимью, по решению духовной консистории.

Пришлось обратиться к делам Пензенской духовной консистории и окунуться в грязь судных дел по самым разным поводам.

В них масса судебных церковных решений о наложении епитимьи на виновниц подобного греха даже за одно такое прегрешение. А здесь за серию таких грехов, что же должно быть? Я не поверил своим глазам и несколько раз перечитал эти невеселые документы, «прочесал» каждую строчку судебных дел за все близкие к этим годы. Нет, моя прабабушка в грешницах у церковников не числится. Почему?

А как к появлению внебрачных детей относятся родственники Любови Михайловны и Ивана Семеновича? Метрические книги дали на это ответ. Все эти дети были приняты родственниками и служивого Ванюши, и «грешницы» Любаши. При крещении детей были родные Ивана Семеновича и Любови Михайловны, и они приняли этих детей на свои руки: стали их крестными родителями – восприемниками детей.[28] Среди восприемников обязательно должен быть мужчина. Он и становился крестным отцом ребенка, давая ему отчество.

Тщательное изучение документов открыло еще одну сторону фактов, связанных с солдаткой Любовью Михайловной. Оказывается, односельчане совсем не сторонились этой «развратницы». Наоборот, в метрических книгах найдена масса записей об ее участии в крещении детей односельчан, т.е. многие стремились стать кумовьями с ней.[29] Даже создается впечатление, что было престижно иметь ее крестной своих детей. Значит, уважали. С «паскудой» же кто захочет кумиться!

Неразгаданным остался род занятий ее в те годы, когда Иван Семенович был на службе. Где она жила, в какой семье – так и осталось неизвестным. По ревизским сказкам 10-й ревизии[30] ее нет ни в родной семье, ни в семье свекра, ни в ревизских сказках на солдаток. Она только появлялась в метрических книгах для крещения детей односельчан или своих незаконнорожденных. И все.

Таким образом, эти разыскания, связанные с ней, поставили несколько вопросов:

- почему священник Новотроицкой церкви с. Большое Щепотьево отец Григорий Студенский закрыл глаза на ее прегрешения?

- почему родственники Ивана Семеновича и ее родные фактически приняли этих детей, как своих?

- почему односельчане своим желанием иметь ее восприемницей для своих детей проявили к ней интерес и уважение?

- почему в ревизских сказках она нигде не находится? где она пряталась?

- почему имя последней дочери такое странное, несвойственное для крестьянской среды?

- почему родились две младшие дочери почти в одни и те же дни месяца?